日々の疑問をつらつらと。

普段何気なく暮らしていると、

当たり前に或るものや、わかったつもりになっている事には疑問を感じ無くなっているもので。

幼い女の子が自分を表現する時に自身の名前を使っている事が多いけれど、男の子場合は4~5歳で「俺」を使うのが面白い。

4~5歳の子が「俺も昔は・・・」というのもさらに面白い。

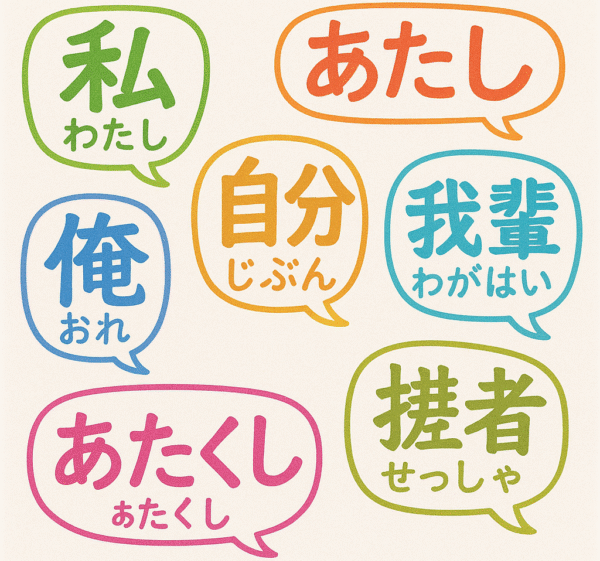

「俺」「僕」「私」「儂」「我」。

他にもたくさん思いつく日本語での一人称。

そもそもなんでこんなに多いのか知らないので由来やら歴史やらをLet’s research.

そもそも自分を表現する時に使う一人称は他言語ではほぼ一つ。

英語なら『I』、ドイツ語なら『Ich(イッヒ)』、フランス語なら『Je(ジュ)』、スペイン語なら『yo(ヨ)』などなど。

もちろん単数系や複数系、男性女性の違いで変わったり、大文字小文字の違いでも変わるらしいので一概に一つだけってことも無いのだけれど、ほぼほぼ一つ。

調べていたらタイの言語も一人称がかなり多くて、敢えて日本語に対応させてみると、

『ポム(男性の私)』、『ディチャン(女性の私)』、『チャン(女性のあたし)』、『グー(俺)』。

他にもラオやヌーといった親しい間柄で使われる言葉もあるみたいで、あたいとかウチとかに対応しているみたい。

目上の人や目下の人、関係の親しさで表現が変わるのは日本に似ているかも。

それでも日本の多さは異常なのだけれども。

そもそも現代の日本で使用されいる俺や僕、私やウチや儂。

これらは古代の中国から入ってきた言葉で、俺という字も「やっこ・下僕・召使い」を示す言葉だったそう。

つまり自分を卑下する言葉で、相手に対して遜る文化を持つ日本には最適だったよう。

本格的に使われるようになったのは室町時代以降らしく、武士や町人が遜りの意識から広まっていったらしい。

僕などは「しもべ」とも読めるからわかりやすい。

儂も平安末期~鎌倉時代に、高僧や貴族の間で遜りの意味での一人称に使われて、江戸以降では年長者が使う言葉として定着したらしい。

ウチというのは主に関西の女性が使う一人称だけど、もとは平安時代の宮中で女房詞(宮中言葉)で使われていたそうで、

内裏(御所)を指して「内の人」と言ったのが転じて、自身を表す言葉になったのだとか。

元になった中国では今でも地域によって一人称の違いはあるそうだけれど、男女の区別なく『我(ウォー)』が一般的。

日本語でいうところの『私』。

ただ日本ほど複雑化はしていないそうで、起源となった国でも使われなくなった言葉を現代でも使用している日本。なかなか面白い。

一人称が多い国としては、

多い 日本語

タイ語

ビルマ語

インドネシア語(一部)

中程度 韓国語

中国語(方言)

少ない 英語

フランス語

ヨーロッパ語族

ヒンディー語(インド)などなど。

ここまで調べて一番面白かったのは、実は日本語には【一人称は無い】という考え方があるそうで、

社会的・場面的に使い分けられる日本語において【固定された唯一の一人称代名詞では無い】という研究者もいるらしい。

確かに話の流れで主語そのものを使用しなくても伝わるのは日本語の面白いところで、

「トイレに行ってきます。」とか「もう、頂きました。」と聞いて、誰が?とは日本語ではならない。

国語学者の山口仲美さんの著書によれば、近世~現代にかけて150種類以上の一人称が確認できるそうです。

なんとなく日本人の持つアイデンティティが一人称に現れているんじゃないかと思う今日この頃。