大谷選手が所属するドジャースが着々と連覇への道を突き進み、大谷選手好き、野球好きには楽しい日々が続いていますが、

放送を見ていると20年前と大きく変わってきているのが選手を紹介する時の成績を表す項目。

普段からアメリカのスポーツを見ている人なら知っているとは思うけれど、かなり細かく選手の能力をカテゴライズしてる。

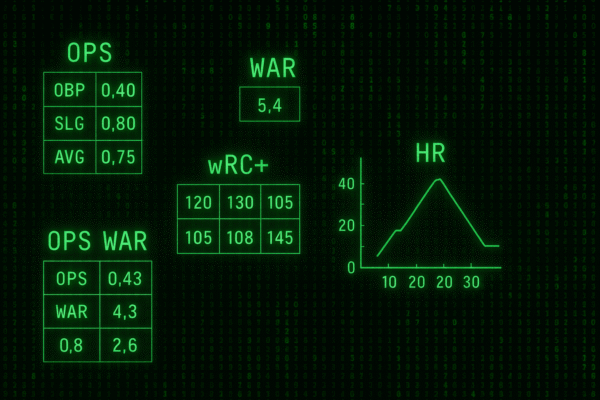

特にMLBのセイバーメトリクスという指標はすっかり有名。

1977年にビル・ジェイムズという方が、自費出版して提唱した指標。

野球学会を表す「SABR」と測定基準の「metrics」を掛け合わせた造語だそうで、簡単に言えば従来の選手やチームを表す統計データに疑問を持ち、もっと細かく統計学的なデータでパフォーマンスを分析、評価しようとする試み。

1990年代にインターネットの普及によりファンや一部の関係者の間で広まり、2000年代初頭のオークランドアスレチックスのGM、ビリー・ビーン氏による『マネー・ボール』で一般にも広く認知されるように。

10回打席に立って3回打てれば一流と言われる野球なので、逆に言えば打つこと自体が非常に難しいスポーツともいえるわけで、

それならば10回打席に立って1回打って、2回塁に出れば結果は同じだという考え方。

さらにその一回も2塁以上を狙えるならば超一流と。これはOPSという指標。

投手で言えば、後ろを守る選手たちの上手下手に左右されるような単純な指標ではなく、純粋に投手本人を評価するべきだ、と。

三振と四球とホームラン。

投手だけで完結するこの指標はFIPと呼ばれてる。

もちろん各ポジションを守る選手や、配球や盗塁を阻止する捕手にもそれぞれ指標がつき、全体平均よりも優秀かそうでは無いののかを評価する。

野球に限ったことでは無いけれど、チャンスに強いとか大事な場面で活躍してる気がする、というのを数字で評価しようぜというのがセイバーメトリクス。

ただデータの過剰重視や即興での工夫力の低下など色々課題が多いけれど、視覚的な分かり易さがウケている要因なのかなと。

他にもWRCやWHIPなど、興味があれば調べてみると野球がまた違う風に見えてくるのでお薦め。

データ重視の潮流はもちろん他のスポーツにもあって、NBAではちまちまと2点を取るより3ポイントをがっつり狙ったほうが勝利に繋がりやすいというので、いかに3ポイントを狙えるかが戦略的に主軸になっているし、アメフトも走れるQB(クォーターバック)が主流。

長いパスを通したり長い距離をRB(ランニングバック)が走るよりも、司令塔そのものが起点になって仕掛ければ得点に結びつくというので、昔に比べると戦略自体が大きく変わってる。

どのスポーツでもデータを生かして効率重視でチームを作るのは当然だとしても、少し思うのはどのスポーツも大味になってきてるなぁと。

昔は良かったというつもりは無いけれど、なんとなく試合が淡泊に見えてしまう昨今のスポーツ。

まあ裏返せばリーグが横一列になってきている今、駆け引きや葛藤がものを言う時代になってくるのかも。

これからの展開に期待します。

セイバーメトリクス

Sportsのあれこれ

Sportsのあれこれ